“Pensavo che qualcuno avesse tirato delle pietre contro un vetro”, disse una testimone. Invece no, non erano pietre. Si trattava degli spari che misero fine alla vita di Ben Wilson; era solo uno dei 669 omicidi avvenuti a Chicago nel 1984.

“Pensavo che qualcuno avesse tirato delle pietre contro un vetro”, disse una testimone. Invece no, non erano pietre. Si trattava degli spari che misero fine alla vita di Ben Wilson; era solo uno dei 669 omicidi avvenuti a Chicago nel 1984.

Benji era nato a Chicago diciassette anni prima, nello stesso posto dove morì, a South Chicago, l’area metropolitana che va da Madison a State Street, una delle zone più degradate e pericolose d’America.

Sua madre, Mary, faceva l’infermiera e spesso lavorava di notte, e così suo padre, Ben senior; a crescerlo fu dunque suo fratello maggiore, Curtis, che aveva solo nove anni.

Benji adorava la pallacanestro al punto che, scherzando con gli amici, la chiamava “la sua fidanzata”; passava ogni minuto libero per strada a giocare usando un cestino dell’immondizia come canestro.

La sua non è la classica storia di predestinazione e nemmeno una trita storia di perdizione da ghetto, tra droga e gang. Ben Wilson era un ragazzino a posto, uno che si teneva lontano dall’eroina e dai guai. Quando s’iscrisse al liceo non era granché alto; era un anonimo, per quanto determinato, playmaker.

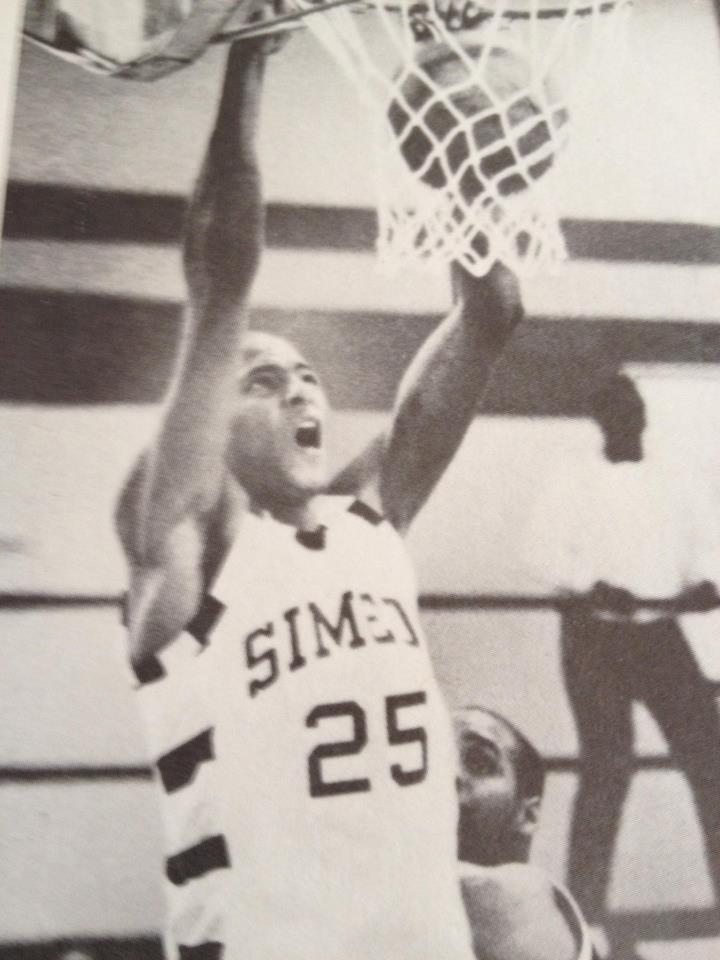

Aveva un posto fisso, seduto sulla panchina della squadra della scuola, quella Simeon Vocational High School che sarebbe diventata poi la principale fucina di talenti di tutta Chicago; da Simeon, infatti, provengono Derrick Rose, Nick Anderson, Bobby Simmons e Jabari Parker (ora Kendrick Nunn e Jaylon Tate).

Benji sapeva di non essere un grande fuoriclasse, ma amava troppo la pallacanestro per poter pensare di trascorrere gli anni del liceo senza giocare nella squadra della propria scuola, così si mise a frequentare tutti i camp dei quali gli giungeva voce, nel tentativo di migliorare il proprio bagaglio tecnico. Esercizi per il palleggio, per il tiro, allenamento fisico: Ben assorbiva tutto come una spugna.

Tornò più forte e riuscì ad entrare in rotazione, ma il vero salto di qualità lo fece un anno più tardi, da junior, quando crebbe fino ad arrivare ai 6’8’’ (diventati 6’9’’ l’anno successivo); non aveva perso nulla del tiro da fuori e del ball handling che si era costruito, aggiungendoci la stazza per giocare in frontline e dominare il campo con le lunghe leve e l’atletismo, un po’ come capitò a Scottie Pippen o a Kevin Durant, altri due giocatori che devono la loro visione di gioco e bravura dal palleggio al fatto di essere diventati molto alti piuttosto tardi, quando già avevano impostato il loro gioco da esterni puri.

Per Benji però, essere finalmente considerato non era abbastanza; ora che aveva la taglia del grande giocatore, decise di ambire a diventare il numero uno a livello nazionale.

Da junior e sophmore il suo basket non aveva fatto scalpore, ma quando crebbe così tanto in altezza senza perdere nulla delle sue qualità di playmaking, le cose iniziarono a farsi interessanti. Divenire il migliore era la sua ossessione e lo si sente ripetere spesso, nelle parole dei suoi compagni di allora: essere sottovalutato lo caricava come poche altre cose, ed era certo che, con il lavoro, sarebbe arrivato dove si era prefisso.

Il suo allenatore, Bob Hambric, lo soprannominò “Magic con il tiro”, nel tentativo di “venderlo” alla stampa.

In realtà, dice Nick Anderson, che era il suo migliore amico, “Kevin Durant mi ricorda Ben; l’atteggiamento di Kevin, il modo in cui si comporta…è come Ben”; vedendo i vecchi VHS che documentano quel poco che è rimasto di lui, si può solo dare ragione ad Anderson.

Allora il gioco era molto diverso, ma è innegabile che la figura lunga ed esile di Wilson, il suo jumper, sicuro e morbido, il suo palleggio irreale per un giocatore di quell’altezza, ricordano molto più Kevin Durant che non Magic Johnson.

Sarebbe stato una superstar? Anderson non ha dubbi: “Era destinato a diventare una grande stella; avevamo già programmato tutto, io mi sono limitato a tentare di dar seguito a tutti quei discorsi, anche dopo che Benji se ne era andato”.

Al ragazzo non mancava la determinazione e nemmeno l’etica lavorativa, come traspare da ogni sua, pur breve, clip d’intervista disponibile. Non gli interessava nient’altro che arrivare in cima alla montagna, e per farlo era disposto ad affrontare una tappa alla volta, senza credere ai tanti che si sperticavano in lodi e senza badare a chi gli proponeva amicizie pericolose, rimanendo sempre concentrato sul suo obiettivo: diventare più forte.

Conquistò la squadra, poi Chicago, infine l’Illinois, con una clamorosa stagione conclusa con un record di trenta vittorie a fronte di una sola sconfitta (contro Farragut, dove, anni dopo, avrebbe giocato un altro fenomeno locale, tale Kevin Garnett), chiudendo con la conquista del titolo dello Stato, traguardo mai raggiunto prima da Simeon High School.

Finalmente Benji sentì il suo nome affiancato alle parole “liceale più forte d’America” e a consegnargli il titolo fu Bob Gibbons, uno degli scout di college più influenti; aveva visto Wilson dominare contro i migliori prospetti della nazione al Nike/AFBE Camp di Princeton, ed era rimasto folgorato, come Sonny Vaccaro, che lo invitò al suo ABCD Camp per poi tesserne infinite lodi.

Finalmente Benji sentì il suo nome affiancato alle parole “liceale più forte d’America” e a consegnargli il titolo fu Bob Gibbons, uno degli scout di college più influenti; aveva visto Wilson dominare contro i migliori prospetti della nazione al Nike/AFBE Camp di Princeton, ed era rimasto folgorato, come Sonny Vaccaro, che lo invitò al suo ABCD Camp per poi tesserne infinite lodi.

Ben non era un santo, nessuno cresciuto a South Chicago poteva esserlo. Stiamo parlando di un quartiere che tra gli anni settanta e ottanta degenerò, finendo in mano alle gang rivali della droga; spadroneggiavano i Vice Lords, i Latin Kings e per i ragazzi del quartiere la tentazione era forte e duplice: i soldi facili e la protezione del gruppo contro la violenza gratuita che imperversava; sulle strade, dove si spacciava crack, le sparatorie erano, letteralmente, all’ordine del giorno. Ma se, frugando tra le note disciplinari a carico di Wilson, tutto quel che si trova è una sospensione per aver spintonato un insegnante che tentò separarlo in una lite con la fidanzata, si capisce che Benji era un tipo a posto, tenuto conto del contesto.

Su di lui c’era molta pressione, non soltanto perché era una celebrità locale, ma anche perché la fidanzata in questione, Jetun Rush, era incinta di suo figlio. Eppure Benji rimase concentrato sui suoi obiettivi, senza iniziare a fare il divo o prendendo sbandate che pure sarebbero state non solo dietro l’angolo, ma direttamente in soggiorno, giacché suo fratello Curis aveva problemi di droga piuttosto seri; ma a Benji importava solo il basket, e, come ricorda Sean Wright, che giocava con lui, “andavamo ovunque ci fosse una partita da giocare”, incluse le zone più pericolose.

In fondo, da quelle parti era (ed è) nozione comune che chi avesse una chance di uscire dal ghetto andasse lasciato in pace.

Alla prova dei fatti, non è sempre stato vero. Qualche anno prima, nello stesso quartiere, la signora Mary Thomas aprì la porta di casa quel tanto che bastava per mostrare la canna di un fucile ai Vice Lords, la gang locale che aveva deciso di reclutare per le proprie scorribande uno dei figli della signora, tale Isiah Thomas. La leggenda vuole che la signora disse “qui di Gang ce n’è solo una, ed è quella dei Thomas”.

Per proteggere il figlio minore da quelle strade, Mary Thomas lo spedì a studiare in una scuola privata, anche a costo di farlo alzare tutte le mattine alle cinque per affrontare il viaggio in autobus di un’ora e mezza fino a Westchester. Qualsiasi cosa, pur di tenerlo lontano da quell’inferno.

Altri sono rimasti nel quartiere e se la sono cavata, da Robert Kelly (che giocava con Benji ed è più noto nel mondo dell’R & B come R.Kelly) ai veterani NBA come Juwan Howard e il già citato Nick Anderson, ma quanti, misconosciuti, avrebbero potuto farsi una vita (non necessariamente come sportivi o entertainer, ma come medici, insegnanti, ingegneri) e non hanno avuto un’opportunità?

A loro il quartiere non ha mai offerto nessuna protezione dalla violenza, e non la offre tutt’ora. Jabari Parker, che milita a Duke, ha frequentato le scuole superiori a Simeon, ma sua madre gli vietò categoricamente di gironzolare per South Chicago, preferendo che giocasse nei campetti del centro, forse meno competitivi, ma più sicuri.

La famiglia Wilson non fu lungimirante come quella di Isiah Thomas o quella di Parker. Non traslocarono in North Carolina come fecero i Jordan, e Ben continuò la sua vita di sempre, convinto che il quartiere fosse per lui un posto sicuro, a patto di non andarsele a cercare. Ignorava che, viceversa, sarebbero stati i guai a presentarsi alla sua porta.

Il 20 novembre 1984 era un giorno come gli altri, per Ben: stava meditando a quale college iscriversi tra Illinois, Indiana e DePaul (con ogni probabilità sarebbe andato a Illinois); per conto di Simeon aveva reclutato il suo amico Nick Anderson (che in NBA avrebbe vestito le maglie di Orlando e Sacramento) e si accingeva a giocare la prima partita di una stagione che avrebbe visto i suoi Wolverines tentare di difendere il titolo statale, impresa mai riuscita a nessun liceo dell’Illinois.

Quella mattina lui e Jetun stavano camminando su un marciapiede a pochi passi dalla scuola. La stava accompagnando alla fermata dell’autobus, e intanto litigavano, come ultimamente gli capitava di fare spesso, perché lei gli impediva di vedere il figlio, nato da un paio di mesi.

Che cosa avvenne veramente, non c’è dato sapere. L’unica certezza è che Ben e Jetun incontrarono sulla loro strada Omar Dixon e Billy Moore, due ragazzini di Calumet High affiliati alle bande locali, e che Moore sparò al petto di Benji, ferendolo mortalmente.

Nick Anderson era dall’altro lato della strada, in un negozio; sentì i colpi, e riconosciuto Wilson, accasciato contro una rete metallica, corse ad aiutarlo, mentre i due assalitori si davano alla fuga.

Quando furono arrestati, Moore e Dixon dissero che Wilson li aveva spintonati e che le cose erano degenerate, facendoli sentire minacciati, così Moore pensò bene di proteggersi da quel gigante imbufalito sparandogli. Nella versione data da Jetun Rush, accolta (o suggerita?) dalla polizia e poi anche dal verdetto della giuria, Wilson tentò di resistere a una rapina e per questo fu ucciso da Moore e Dixon.

È probabile che la verità si collochi, come spesso avviene, nel mezzo: i due teppisti non aspettavano altro che una scusa per fare i gangster e, in assenza di cose più gravi, si fecero bastare una spallata. Wilson, che avrebbe dovuto, per il suo stesso bene, ingoiare l’orgoglio, chiedere scusa e allontanarsi, reagì, andando incontro a una morte assurda.

In tribunale, Omar Dixon e Billy Moore non avevano una chance. Dopo un’ora di camera di consiglio Dixon fu condannato a trent’anni di reclusione per concorso in omicidio senza aver materialmente preso parte al delitto, sulla base della sola testimonianza di Jetun Rush. A Moore ne toccarono 40; uscì dopo 19, ed oggi si occupa del reinserimento di giovani carcerati, ma non ha cambiato versione: fu Wilson a provocare e a insistere anche dopo che lui gli aveva mostrato la pistola.

Per quanto sembri assurdo, esistono luoghi, negli Stati Uniti, dove i padri (quello di Billy Moore, ad esempio) insegnano ai figli che se si punta una pistola, è bene usarla, e altre amenità simili.

Esistono posti dove si può tentare di giustificare un omicidio con la paura di prendersi un pugno o con logiche di “rispetto”, qualsiasi cosa ciò possa significare.

Quella stessa mentalità riecheggia in molti commenti della gente del quartiere: a fare scalpore non fu tanto l’omicidio di un diciassettenne, ma il fatto che la vittima fosse proprio quel Benji Wilson che era così ben visto e amato, disponibile e modesto, uno che “poteva farcela”.

Wilson, nella mentalità del ghetto, aveva un futuro, e quindi andava lasciato stare; questo ragionamento, più di mille altri ritratti delle zone derelitte delle metropoli americane, offre la misura del degrado e della rassegnazione che alberga in quelle strade, come a dire –nell’impossibilità di garantirci una vita normale, salviamo almeno i ragazzi più promettenti-.

L’ambulanza, che sembrava non arrivare mai, trasportò Benji all’ospedale più vicino, St.Bernard, dove rimase due ore ad attendere un chirurgo. Fosse stato portato in un centro attrezzato per i traumi da arma da fuoco, forse si sarebbe potuto salvare, ma non c’è certezza.

Quando, alle sei di mattina del 21 novembre, Ben fu dichiarato morto, il suo caso passò dalla cronaca nera alla politica: divenne il manifesto di chi si batteva (in buona fede o meno) per dei quartieri migliori nei quali far crescere i propri figli e in un’inequivoca lotta allo spaccio nelle strade.

La veglia e il funerale si trasformarono in adunanze di massa durante le quali si videro scene di disperazione che centravano poco con Benji e molto con il senso di disperazione per ciò che la sua morte simboleggiava: la fine del sogno di catarsi che Wilson rappresentava per tutto il quartiere.

La veglia e il funerale si trasformarono in adunanze di massa durante le quali si videro scene di disperazione che centravano poco con Benji e molto con il senso di disperazione per ciò che la sua morte simboleggiava: la fine del sogno di catarsi che Wilson rappresentava per tutto il quartiere.

Nel breve periodo, le cose migliorarono, ma, come dice Nick Anderson “oggi South Chicago non è migliore di quanto non fosse trent’anni fa”.

In questo senso, Wilson è morto invano. Anderson, che quell’anno avrebbe dovuto giocare al suo fianco, ha ripetuto spesso di non sapersi dar pace per il modo nel quale la sorte ha alterato un’esistenza promettente come quella di Benji. Portò in suo omaggio il numero 25 (quello che aveva sempre vestito Wilson) per tutta la carriera, come memento di ciò che sarebbe potuto essere stato e non è stato per colpa dell’idiozia di un sistema e di una mentalità che consentono a dei ragazzini di circolare armati e di uccidere per un presunto “insulto”.

In fondo sarebbe potuto accadere ad Anderson, se non fosse stato sul lato opposto della strada. Di sicuro sarebbe potuto capitare a un tredicenne Darius Miles, che, molti anni dopo, a Saint Louis, si trovò faccia a faccia con la canna di una pistola bradita da un delinquente locale, anche in quel caso estratta per motivi futili. Darius riuscì a convincere il malvivente che non era stato lui a sfregiargli l’automobile, ma se non ci fosse riuscito, Miles sarebbe diventato suo malgrado un’altra storia da ghetto anziché un giocatore NBA.

Ci sono tante storie di talenti andati perduti nelle periferie metropolitane: da Earl Manigault a Demetrius Mitchell, passando per chi, come Len Bias, la NBA l’ha sfiorata, morendo di overdose la notte dopo essere stato scelto dai Boston Celtics.

La storia di Wilson è diversa: mentre Manigault o Mitchell sono stati artefici del proprio modesto destino, Ben è stato strappato al futuro per il quale stava lavorando dalla mano irresponsabile di due giovani sbandati, armati e fuori controllo, incapaci di comprendere la gravità delle loro azioni anche a distanza di trent’anni.

In conclusione, tutto si riduce al rimpianto per un sogno spezzato, forse migliore, forse pari a quello delle altre 668 vittime della violenza dilagante per le strade di Chicago, Illinois, nell’anno 1984.

Potremmo aver perso uno dei migliori giocatori di sempre e non lo sapremo mai. Di sicuro, è andata sprecata la vita di un diciassettenne, ucciso per una spallata.

Giurista in erba (qualsiasi cosa ciò significhi), seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, le due persone alle quali, cestisticamente parlando, sento di dovere quasi tutto;

una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.

bellissimo articolo bravo Francesco!io non conoscevo la storia e un giorno ho visto il documentario della Espn, ci sono rimasto malissimo e ho pensato, con le dovute proporzioni e sfortune, a Drazen Petrovic e quello che la loro morte ci aveva tolto. Credo che la Simeon abbia intitolato la palestra a Wilson. Ancora complimenti, bravo

Ti ringrazio per le parole gentili!

bellissimo articolo. Complimenti sinceri

Bell’articolo, come sempre